Coaching Insights: Der Versuch einen fließenden Prozess greifbar zu machen. Erster Teil.

In der Führungskräfteentwicklung erleben wir, dass Menschen sich von Coaching konkrete Leadership– oder Managementtools für ihre individuelle Praxis wünschen. Der Anlass, egal ob Change, Transformation, Konflikt, oder auch Mental Health im weitesten Sinn, ist also oft berufsbezogen. Der Begriff „Business“- Coaching verwundert entsprechend nicht. Im Bereich des „Live“- oder „Personal-“ Coachings scheint der Anlass häufig weniger konkret, wohl aber mehrdimensionaler wahrgenommen. Was auch immer Anlass oder Ziel ist, wofür jemand ins Coaching kommt, es geht in professionellem Coaching doch letztlich um echte Wirkung beim Gegenüber. Doch genau das ist schwer zu erklären, bevor wir es nicht selbst erlebt haben. Und bevor die Personalabteilung, Partner oder Partnerin oder der persönliche Leidensdruck Anlass oder Auslöser sind, lohnt es sich einen Blick auf das zu werfen, was heute schon Zukunftsmarkt des Resilienz- Zeitalters[1] genannt wird.

Too long didn’t read? Bottom line up first!

· Coaching hat seine Wurzeln in der sokratischen Gesprächskunst der Mäeutik· Coaching verbindet alte philosophische & spirituelle Ansätze mit zeitgemäßen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Psychologie, Neuro- & Trainingswissenschaften sowie Pädagogik· Coaching als Sparringsprozess trifft auf aktuelle Wissensmodelle, sowie auf Systemtheorie und Konstruktivismus· Coaching kann Beruf, Methode und Führungsstil sein, sogar Forschungsgegenstand· Coaching bleibt am Ende ein Handwerk und ist wirksam im echten zwischenmenschlichen KontaktKey- Words: Coaching, Mentaltraining, Therapie, Mäeutik, Business- Coaching, Live- Coaching |

Coach = Hebamme?

„Ah, du bist also Mentaltrainer?.“ „Das ist ja schon fast eine Therapie!“

Es wie mit Wasser, je doller wir es festhalten wollen, desto mehr wird es zwischen unseren Händen zerrinnen. Genauso schwierig erscheint es oft „Coaching“ greifbar zu machen, ist es doch letztlich keine Sache, sondern ein Prozess, etwas Dynamisches. Der Begriff Coach (von engl. Coach– Kutsche kommend) birgt zugegeben auch viele nicht greifbare Aspekte, die wir uns im Folgenden konkret ansehen. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn wir als „Prozess- Kutscher“ (Coach) von kritischen Stimmen gefragt werden, was man denn da genau mache. Diese kritischen Stimmen denken meist an den Sport- Coach (Trainer), oder den „Coach“ als Speaker, Berater oder Trainer, der versucht uns zu erklären, wie wir richtig leben sollen, um glücklich, reich und begehrt zu sein…

Dabei reicht das, was wir heute als Coaching bezeichnen, in seinen Wurzeln weit zurück.

Die zeitlosen Wurzeln von Coaching

„Ich weiß, dass ich nichts weiß.“

– Sokrates

Coaching wurzelt in Sokrates’ Mäeutik („Hebammenkunst“) – der Kunst, durch Fragen verborgene Erkenntnisse freizulegen, sozusagen zur Geburt verhelfen. Im Gegensatz zu den antiken Sophisten, die beratend und belehrend im Mittelpunkt standen, setzte Sokrates mit seiner besonderen Gesprächskunst (Rhetorik) auf die Entfaltung von Wirkung im Gegenüber (kompetenzorientiert). Im Mittelalter prägte die Seelsorge theologische Gesprächsformen, bevor die moderne Psychologie systematische Methoden lieferte. Heute vereint Coaching Erkenntnisse aus Philosophie, Neuro- und Trainingswissenschaft sowie Pädagogik und schlägt damit eine Brücke zwischen antiker Weisheit und zeitgemäßer Forschung.

Mäeutik im Coaching – Sokratische Gesprächskunst trifft Systemtheorie

Coaching ist immer noch Hebammenkunst für Ideen: Durch präzise Fragen hilft der Coach, dass Klienten ihre Lösungen selbst „gebären“. Es ist ein ziel- und ressourcenorientierter Prozess, der auf Selbstverantwortung und Eigenreflexion setzt. Nicht der Coach diktiert (Lehrer, Berater, Trainer), sondern er weckt im Klienten vorhandene Potenziale und fördert Klarheit.

Dies erreicht er oder sie neben den zirkulierenden und iterativen Fragen, vor allem durch eine Haltung des Nicht- Wissens und Nicht- Verstehens, wie es auch Sokrates in seinen Fragen gelebt haben soll. Und am Ende wissen wir doch alle nichts (Bezug zum Wissensmodell), oder? Es sollte zu Bescheidenheit und Verantwortungsbewusstsein des Coaches beitragen.

„Wir haben zwei Ohren und einen Mund, damit wir doppelt so viel hören wie sprechen.“

– Epiktet

Coaching lebt also vom Aktiven Zuhören des Coaches, statt reden um sich selbst eine Bühne zu geben. Und das ist in der heutigen Zeit fast eine Mangelware: jemand der sich Zeit nimmt, aktiv zuhört und nicht vorschnell Tipps und Lösungen bieten will, wie wir es in Beruf und Umfeld oft erleben. Coaching will viel hören um zu verstehen und nur sprechen um Wirkung zu erzielen. Solche „echten“ Gespräche helfen oft schon Glaubenssätze oder Annahmen zu zerlegen, wie wir sie alle ins uns tragen oder weiter konstruieren.

Damit schaffen wir es mit aktivem Zuhören und einer effektiven Sprache oft schon die Grundlage für das vielschichtige systemische Entwirren von wahrgenommenen Hindernissen.

Coaching kann ergo einen Beitrag leisten „Hindernisse auf dem Weg als Weg“ zu sehen, wie es schon Marcus Aurelius verstand, oder diese gar nicht erst zu ihre vollen Konfliktpotential entfalten zu lassen. Denn „Überzeugungen sind schlimmere Feinde als Lügen“, wie es Friedrich Nietzsche passend dazu formulierte.

Doch aktives Zuhören und präzises Fragen allein macht wohl Coaching noch nicht aus. Es geht noch viel weiter. Ressourcenaktivierung, Lösungsorientierung, Positives Denken, Angebotscharakter, somatische Marker, Embodyment usw. usf. Die Liste der Ziele und Verfahren die, zugegeben in Coaching und Therapie(n) zur Anwendung kommen, überschneiden sich häufig. Am Ende ist im Coaching doch aber eine Sache wichtig, die eigene Bereitschaft oder der Wille zur Veränderung. Gewissermaßen die innere Faust auf dem Tisch, oder die Neugier auf mehr.

Coaching als Sparringsprozess – Von Sokrates bis Business Coaching

Das ursprünglich sokratische Gespräch, Ideen und Erkenntnisse ans Licht zu bringen, geht von einem Ansatz aus, dass bereits alles im Gegenüber stecke, und durch den Coach nur noch die nötige Unterstützung zur „Geburt“ geleistet werde. Es verschafft die Erkenntnisse, die zwar schon in uns liegen, uns mitunter aber noch nicht bewusst sind. Das deckt sich bspw. auch mit der aktuellen Ansicht der Persönlichkeitsforschung (Big Five), wenn sie von einem Modell ausgeht, dass alle Persönlichkeitsmerkmale in allen Menschen vorhanden sind, aber erst durch die Umwelt unterschiedlich aktiviert und geformt werden.

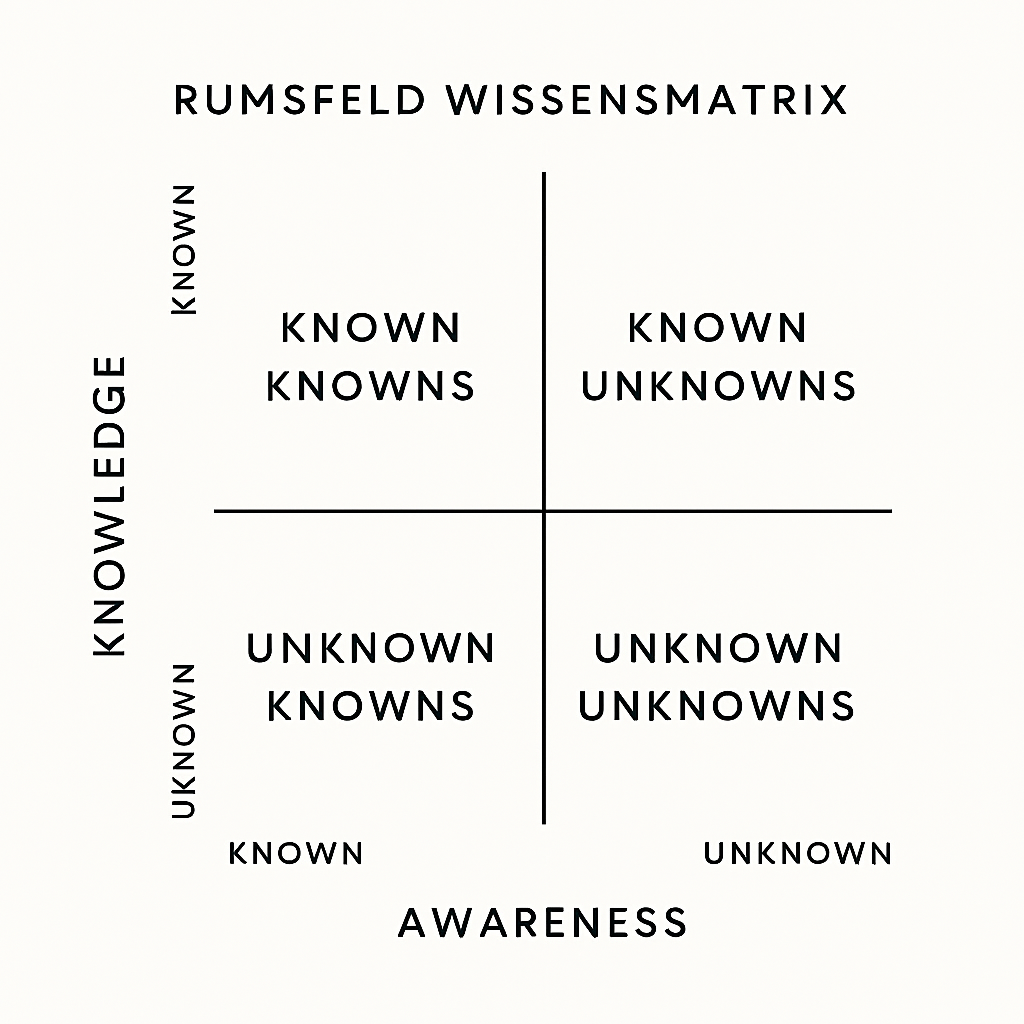

Heute hätte Bill Gates wohl Sokrates nur zugestimmt, wenn er zu der Aussage, „everyone needs a coach“[2] kommt. Dabei knüpfen diese Ideen auch an die Rumsfeld- Wissensmatrix an.[3]

Demnach gibt es vier Arten von Wissen:

(1) Wissen das wir wissen (Known knowns),

(2) unsere uns bewussten Wissenslücken (Known unknowns),

(3) un- oder vorbewusstes Wissen, wie Verhaltensmuster (Unknown knowns), und zuletzt,

(4) das uns unbekannte „Unwissen“, das uns eben nicht bekannt ist dass wir es nicht wissen, wie Zufälle die wir nicht wissen und beeinflussen können (Unknown unknowns).[4]

Damit können wir zumindest festhalten: für das Aufdecken von blinden Flecken, also vor- und unbewusstem Wissen eignet sich ein Coach, während ein Lehrer oder Trainer gut zum Beibringen von Known knowns ist und zum Reduzieren von Unknowns. Wobei wir uns darüber streiten könnten ob es auch Wissen gibt, dass wir aktiv nicht wissen wollen[5] oder wir nur daran glauben.[6]

Wenn es also im weitesten Sinn um die Sparringsarbeit zwischen uns als Coachee MIT dem Gegenüber geht, aber letztlich über uns (meta- kognitives Wissen[7]), kann ein Coach wohl sehr nützlich sein. Jedenfalls fordern und ermutigen zunehmend auch Führungsakademien einen Coaching- Support für Verantwortungsträger und Entscheider, um Reflektionsfähigkeiten zu stärken und blinde Flecken zu begrenzen. Aber auch derartiges Leadership- Coaching folgt dabei der Prämisse: Erkenntnisse über sich selbst erlangt man oft nur durch den Anderen. Der oder das Andere[8] als man selbst verhilft oft durch seine „Dissoziiertheit“, also das Nicht- betroffen- sein und die bewusste Haltung des Nicht- Wissens und Nicht- Verstehens zu Erkenntnissen, ob nun im Business- oder Personal- Coaching.

Coaching Anwendungsfelder

Neben dem Beruf als Coach, landläufig oft noch als Berater verstanden, gibt es noch Coaching als Methode oder als angewandter Führungsstil. Letzterer soll durch mehr Fragen & Feedback zu eigenverantwortlichem, selbst- und fachkompetenten Handeln führen, sowie durch weniger Anweisungen Kreativität, Lösungsorientierung und stabilere zwischenmenschliche Beziehungen formen. Damit fördert es die Resilienz und Bindung der Mitarbeitenden. So wie es als Führungsstil funktionieren soll, so kann es auch als Methode generell in zwischenmenschlicher Aktion verwendet werden. Mehr hören um zu verstehen und sprechen, um etwas beizutragen. Ja das wäre wohl im Alltag oft eine Erleichterung. Aber so wie nicht jede Führungskraft immer aus einer bestimmten Rolle oder Haltung agieren kann, so geht das wohl zwischenmenschlich auch nicht. Und sind wir mal ehrlich, wer hat als Führungskraft noch on top eine seriöse Coachingsausbildung, also auch vom Arbeitgeber bezahlt bekommen? Oder wer ist im Alltag so gut ausgebildet oder bewandert, dass man immer die Richtige Haltung trifft? Genau, die aller Wenigsten. Und vielleicht ist das auch gut so? Einerseits braucht es das ja auch nicht immer. Andererseits ist es sinnvoll, professionelle Coaching- Ausbildung, für alle Themen des präklinischen mentalen Supports, wie auch immer der sich als Anlass äußert, in guten Händen zu wissen – Coaches, die dies als Beruf ausüben.

Coaching in Entwicklung: Fachlichkeitsdebatten

Apropos Professionalisierung und Fachlichkeit. Coaching wird regelmäßig kritisiert, es fehle an Fachlichkeit, teilweise gepaart mit übertriebener Forderung nach Wissen und Erfahrungen der Coaches, leider auch seitens einschlägiger Fachmagazine. Aber, wir erinnern uns daran, dass Coaching im Wesentlichen im zwischenmenschlichen Kontakt wirksam wird. Bei speziellen Themen mag Fachlichkeit ein Door Opener sein, oder der branchenspezifische „Stallgeruch“ Seriosität und Vertrauen als Fundament schaffen. Doch was sagt das über die Wirksamkeit im Kontakt aus? Als geschichtlich Interessierter könnte man bspw. an Alexander den Großen denken. Es ist bekannt, dass er mit Aristoteles, einen herausragenden mentalen Support der damaligen Zeit hatte. Nun, er aber hatte keinen Mentor/ Coach der bereits selbst Welteroberer war. Also einen Aristoteles, der ihm fachlich konkret seine Erfahrungen mitteilen konnte, was zu tun sei. Vielmehr bestach er wohl durch seine Fragetechniken und seine Haltung. Coaching- fachlich gesehen, also am Ende doch nur alter Wein in neuen Schläuchen?

Doch was ist mit der Eingangsfrage? Im zweiten Teil des Artikels Coaching- Zwischen Mentaltraining und Therapie? sehen wir auf Abgrenzungen, Schnittmengen und Anwendungsfelder sowie aktuelle Trends im Coaching.

Dieser Artikel ist ebenfalls im Magazin von coachverzeichnis.com erschienen.

Verweise

[1] Vgl. Rifkins, Jeremy: Das Zeitalter der Resilienz. 2022.

[2] Vgl. Bill Gates und Eric Schmidt bei TED „Everyone needs a coach“ Bill Gates & Eric Schmidt

[3] Diese Unterscheidung des Wissens geht auf eine Pressekonferenz aus dem Jahr 2002 zurück, sowie auf sein Buch: Known and Unknown: A Memoir.

[4] Vgl.: RUMSFELD / KNOWNS, Angelehnt ist diese Matrix an das Bekannte Johari- Window als Instrument zur Visualisierung von Selbst- und Fremdwahrnehmung.

[5] Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek und (ehem.) Direktor des Birkbeck Institute for the Humanities in London fordert eine weitere Kategorie, nämlich das Wissen, das wenn wir es einmal wissen, wir uns weigern es anzunehmen.

[6] Wissen kann man schließlich nicht wirklich wissen, sondern nur daran glauben, wie es Dr. Zippel in seiner Dissertation Rosenrot oder die Illusion der Wirklichkeit spielerisch darlegt.

[7] nach Anderson & Krathwohl

[8] Es geht darum, wie man sich selbst durch die Beziehung zu anderen versteht, beispielsweise durch Feedback von anderen Menschen, die als Spiegel dienen. Das Konzept kann auch im kulturellen Kontext untersucht werden, da das Verständnis des „Anderen“ oft mit der Selbsterkenntnis einhergeht und Einblicke in die eigene Identität ermöglicht.